クエタマはクエの卵にタマカイの精子をかけた交雑種で、近畿大学が日本で初めて作出に成功したハイブリッド魚です。

魚種豆知識

“幻の高級魚”と言われるが成長が遅く、出荷までに時間を要するクエを、成長の早い南方系のハタ科魚類であるタマカイと掛け合わせることで、クエのような淡泊で上品な味わいでありながら成長が早く、養殖効率がよいため、新しい養殖対象魚種として注目されています。様々な調理方法でお召上がりいただけますので、非常に汎用性の高い美味しい魚です。

養殖方法

1988年にクエの人工ふ化に成功し、研究と生産に取り組んできました。クエは成長が遅く、和歌山県の漁場であれば出荷サイズの3kgに到達するまで6年以上の年月を要することになり、精算コストがかさむことが課題でした。そこで、クエを鹿児島県の奄美大島に移動し水温が年間を通して20℃をほぼ下回らない温暖な海域で養成することで、成長が早い個体であれば4年で出荷できるまで短縮することができました。奄美大島での養成に加えて私たちが取り組んだのが、同じハタ科魚類による交雑育種研究です。2011年、クエの卵に、南方系のハタ科魚類で最も大型になることで知られる「タマカイ」の精子を授精させた交雑魚の作出に日本で初めて成功し「クエタマ」と名付けました。クエタマは和歌山県内で生産を開始しますが、タマカイの親魚は奄美大島で管理しており、奄美大島で採卵した精子を和歌山に輸送し、和歌山県内で採卵したクエの卵と人工授精する事で受精卵を獲得します。

養殖の歴史2011年 交雑種クエタマを日本で初めて生産。

生産現場の様子

| 2011年 | 交雑種クエタマを日本で初めて生産。 |

|---|

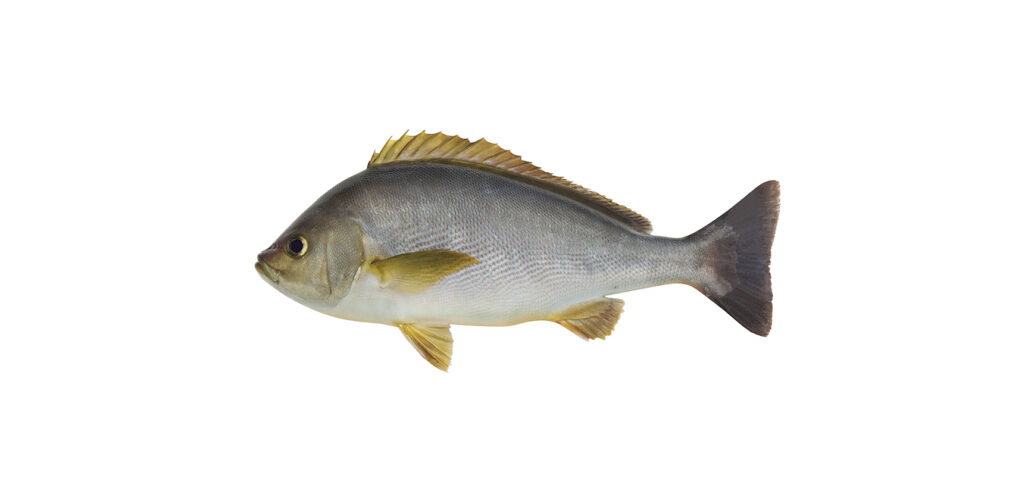

クエタマが水中で泳ぐ様子です。

クエタマが水中で泳ぐ様子です。